2021年度中國(guó)古生物學(xué)十大進(jìn)展發(fā)布

2022-03-15 11:16:33來(lái)源:央廣網(wǎng)編輯:陳紅宇責(zé)任編輯:{editor}

光明日?qǐng)?bào)記者 蘇雁 光明日?qǐng)?bào)通訊員 姬尊雨

青藏高原地區(qū)5.5億年前的生物長(zhǎng)什么樣?被子植物為何會(huì)“違背”達(dá)爾文進(jìn)化論,在早白堊世突然大量出現(xiàn)?古人類是如何演化的……日前,中國(guó)古生物學(xué)會(huì)在江蘇南京發(fā)布“2021年度中國(guó)古生物學(xué)十大進(jìn)展”評(píng)選結(jié)果,這些謎題有了答案。

本次入選成果由中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所、中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所、北京大學(xué)、西北大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、河北地質(zhì)大學(xué)等科研院所和高校領(lǐng)銜完成。“十大進(jìn)展”從26項(xiàng)提名成果中選出,進(jìn)展涉及自新元古代到第四紀(jì)的多個(gè)地質(zhì)年代。

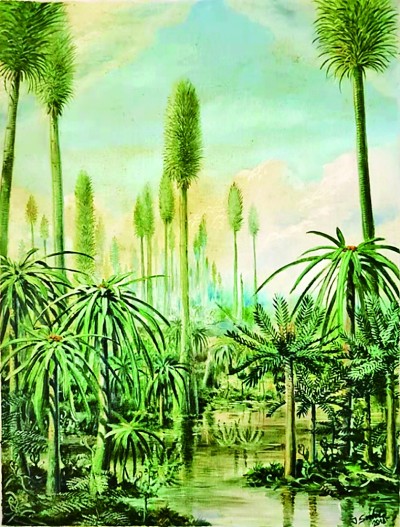

“植物龐貝城”北部沼澤森林面貌復(fù)原。資料圖片

解答達(dá)爾文“討厭之謎”

被子植物在現(xiàn)今絕大多數(shù)陸地生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位,與人類的衣食住密切相關(guān),其起源和早期演化一直都是最為重要的科學(xué)問(wèn)題之一。19世紀(jì)早期古植物學(xué)研究發(fā)現(xiàn),被子植物(有花植物)化石在距今1億多年的白堊紀(jì)地層中突然大量出現(xiàn),這似乎與認(rèn)為生物演化是漸進(jìn)的進(jìn)化論相悖,達(dá)爾文對(duì)此困惑不解,甚至稱之為“討厭之謎”。

“討厭之謎”的答案,藏在我國(guó)內(nèi)蒙古東部的霍林河盆地一個(gè)特異植物群中。

2017年夏日的一天,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所史恭樂(lè)研究團(tuán)隊(duì)前往內(nèi)蒙古霍林河盆地的扎哈淖爾露天煤礦,不過(guò),他們的目標(biāo)并非煤炭,而是另一種深褐色的“地質(zhì)寶藏”——燧石。不久后,史恭樂(lè)團(tuán)隊(duì)在燧石中發(fā)現(xiàn)了大量保存完好的距今1.26億年前的早白堊紀(jì)時(shí)期的植物化石,化石不僅完整地保存了植物器官的三維形態(tài),還保存了植物體組織和細(xì)胞的細(xì)節(jié)信息,是古植物學(xué)研究的理想材料。

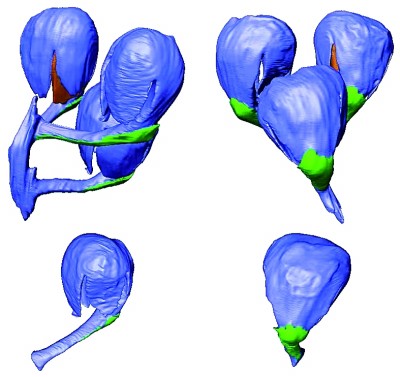

研究團(tuán)隊(duì)運(yùn)用傳統(tǒng)的醋酸纖維膜撕片技術(shù)和先進(jìn)的顯微斷層掃描(CT)技術(shù)重建了植物化石的三維外觀形態(tài)和內(nèi)部結(jié)構(gòu),并對(duì)這幾百份保存完好的植物樣本進(jìn)行了比較形態(tài)學(xué)和解剖學(xué)分析。結(jié)果顯示,來(lái)自內(nèi)蒙古的植物化石和已經(jīng)絕滅的盔籽植物的種子著生器官最為相似,其包裹種子的彎曲殼斗非常類似于被子植物中的外珠被。盔籽植物擁有開(kāi)放的種子結(jié)構(gòu),卻只有單層珠被,因此這類植物屬于裸子植物,但與此同時(shí),它們卻有著和被子植物相似的特征。

利用分割顯微斷層掃描數(shù)據(jù)三維重建的內(nèi)蒙古早白堊世具托斗種子植物。資料圖片

“被子植物的外珠皮類似于花生米外邊的‘紅衣’。”史恭樂(lè)研究員拿著一個(gè)3D打印的內(nèi)蒙古早白堊世具托斗種子植物模型,向記者介紹道:“我們?cè)趦?nèi)蒙古找到的植物不是被子植物本身,而是被子植物的近親。”此項(xiàng)研究證明,被子植物的祖先類群早在距今約2.5億年前就已經(jīng)出現(xiàn),并不是在白堊紀(jì)突然出現(xiàn)的,裸子植物向被子植物的演變過(guò)程并非一蹴而就,而是一步步完成的。

“植物龐貝城”揭示煤是由什么植物形成的

被譽(yù)為“黑色的金子”的煤炭是由什么植物形成的?遠(yuǎn)古森林的面貌是怎樣的?這些謎題的答案藏在“植物龐貝城”里。

“植物龐貝城”是位于內(nèi)蒙古烏達(dá)煤田的一片約3億年前的成煤沼澤森林,因一場(chǎng)大規(guī)模的火山活動(dòng),被火山灰沉降作用定格在原地。這種特異埋藏的保存方式與意大利龐貝古城頗為類似,故名“植物龐貝城”。從1997年至今,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所王軍研究員研究團(tuán)隊(duì)一直在烏達(dá)煤田這片土地探索著關(guān)于“植物龐貝城”的眾多奧秘。

其中,有一個(gè)發(fā)現(xiàn)破解了困擾古植物學(xué)近百年的謎團(tuán):瓢葉目植物到底該歸于“生命樹(shù)”的什么位置?瓢葉目自20世紀(jì)30年代建立后,先后被科學(xué)家們認(rèn)為是真蕨類、楔葉類、前裸子植物,或者獨(dú)立的分類單元——其確切的系統(tǒng)分類位置一直懸而未決。在“植物龐貝城”,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)并描述了瓢葉目家族的新物種烏海擬齒葉,明確其具裸子植物木材解剖及孢子繁殖的特征,屬于典型的前裸子植物,揭示了孢子植物向種子植物演化進(jìn)程中的重要環(huán)節(jié),徹底解決了瓢葉目在生命演化樹(shù)中的位置。

“更重要的一點(diǎn)是,通過(guò)對(duì)‘植物龐貝城’的研究,我們知道了形成煤的遠(yuǎn)古森林的模樣。現(xiàn)在能夠看到的森林已經(jīng)和遠(yuǎn)古森林存在很大的區(qū)別,經(jīng)過(guò)上億年的地質(zhì)活動(dòng),化石植物群落往往無(wú)法保存遠(yuǎn)古森林里樹(shù)木之間的關(guān)系。而‘植物龐貝城’里的樹(shù)木在原地被火山灰埋藏了起來(lái),那么我們將3億年前的古樹(shù)和森林進(jìn)行復(fù)原,就知道了形成煤的森林原始面貌是怎樣的。”王軍研究員解釋道,對(duì)“植物龐貝城”的研究在廣義上能夠?yàn)楝F(xiàn)今全球氣候變暖、溫室效應(yīng)等問(wèn)題,提供“回到地球深處”的答案。

科考發(fā)現(xiàn)青藏高原最古老的化石生物群

何為“埃迪卡拉化石”?這些化石又有什么古地理意義?在距今約5.75~5.39億年前的埃迪卡拉紀(jì)晚期,埃迪卡拉生物群是寒武紀(jì)生命大爆發(fā)前夕全球分布范圍最廣的復(fù)雜生物群。其中包括多種類型的宏體軟軀體生物,沒(méi)有硬骨骼,有的趴在沉積物表面,有的在水體浮游。埃迪卡拉生物群研究不僅對(duì)理解早期動(dòng)物演化具有重要意義,并且其不同的化石組合也能作為地層劃分與對(duì)比的標(biāo)志。

2020年7月,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊(duì)與北京大學(xué)、成都理工大學(xué)的聯(lián)合科考團(tuán)隊(duì)在對(duì)青藏高原野外考察的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了典型埃迪卡拉化石。這是繼2011年該團(tuán)隊(duì)在湖北三峽地區(qū)發(fā)現(xiàn)典型的埃迪卡拉生物群化石后的第二次,是我國(guó)西北地區(qū)的“首塊”。

發(fā)現(xiàn)埃迪卡拉化石的全吉山地區(qū)位于柴達(dá)木盆地,地貌干旱荒涼,少有植被覆蓋。中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所副研究員龐科回憶起青藏科考時(shí)感慨:“西北地區(qū)工作環(huán)境比較艱苦,全吉山地區(qū)山頂和山口的地方風(fēng)很大,但挖掘化石讓團(tuán)隊(duì)成員都很興奮,樂(lè)在其中!”

一天中午吃飯時(shí),研究團(tuán)隊(duì)成員、中科院南京地質(zhì)古生物研究所研究員陳哲帶回了一塊非常類似埃迪卡拉化石的樣本,但成員們也未完全確認(rèn)。下午,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所研究生吳承曦也帶回了一塊不到三厘米的小化石。龐科一看,“這就是典型的埃迪卡拉化石,是恰尼蟲(chóng)”。隨后,研究團(tuán)隊(duì)在柴達(dá)木盆地全吉山剖面皺節(jié)山組的紫紅色砂巖中發(fā)現(xiàn)了更多化石標(biāo)本。2021年10月,相關(guān)研究成果正式發(fā)表于國(guó)際知名地學(xué)類綜合期刊《地質(zhì)學(xué)》上,研究團(tuán)隊(duì)將該化石組合命名為全吉山生物群。

中科院南京地質(zhì)古生物研究所研究員周傳明向記者介紹,此次在青藏高原發(fā)現(xiàn)的埃迪卡拉化石生物群與湖北三峽地區(qū)的化石生物群存在一定區(qū)別,“兩者是在不同的水體和底質(zhì)環(huán)境下生活和保存的,三峽地區(qū)水體相對(duì)較深,藻席發(fā)育,而全吉山的埃迪卡拉生物生活在相對(duì)淺水的環(huán)境。隨著后續(xù)工作的開(kāi)展,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的生物組成面貌可能會(huì)有所不同”。

研究還發(fā)現(xiàn),柴達(dá)木板塊在埃迪卡拉晚期可能處于華北板塊附近。華北板塊和柴達(dá)木板塊在埃迪卡拉晚期冰川的發(fā)育表明該時(shí)期兩個(gè)板塊很可能處于中-高緯度地區(qū),而非此前被廣泛認(rèn)為的低緯度地區(qū)。并且,柴達(dá)木盆地埃迪卡拉化石的研究對(duì)探討整個(gè)青藏高原的地質(zhì)發(fā)育史具有重要指示意義。

2021年度中國(guó)古生物學(xué)十大進(jìn)展

1.解鎖東亞長(zhǎng)時(shí)間尺度下古人群動(dòng)態(tài)演變和適應(yīng)性基因演化;

2.化石證據(jù)揭示苔蘚動(dòng)物門起源于寒武紀(jì)早期;

3.熱河哺乳形動(dòng)物的挖掘趨同演化與脊柱的演化發(fā)育意義;

4.內(nèi)蒙古早白堊世新化石揭示被子植物起源之謎;

5.古生物脂類對(duì)不同古氣候因子的重建和示蹤;

6.晚古生代化石寶庫(kù)“植物龐貝城”系統(tǒng)研究;

7.雪球地球冰期結(jié)束后全球古海洋環(huán)境的精細(xì)刻畫;

8.古-中生代之交大氣CO2濃度升高與陸地生態(tài)系統(tǒng)擾動(dòng);

9.中國(guó)發(fā)現(xiàn)晚更新世一個(gè)新人種:龍人及其獨(dú)立第三演化支序;

10.青藏高原柴達(dá)木盆地典型埃迪卡拉化石的發(fā)現(xiàn)及其古地理意義。

《光明日?qǐng)?bào)》( 2022年03月15日 04版)

網(wǎng)友評(píng)論

全部評(píng)論