張錫儔:從涪陵走出的革命先驅(qū)與俄文翻譯家

2021-04-03 10:21:53來(lái)源:涪陵區(qū)融媒體中心編輯:彭凱責(zé)任編輯:{editor}

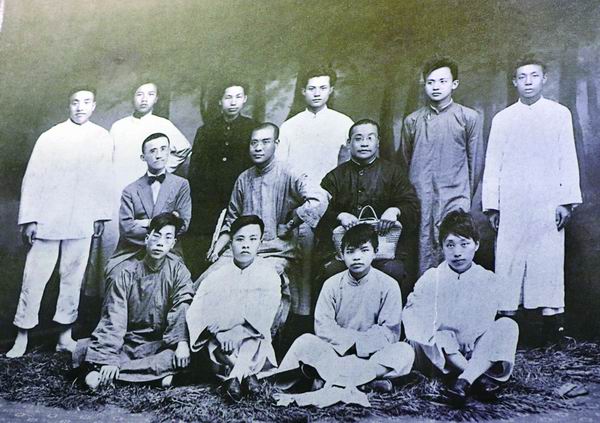

革命先驅(qū)蕭楚女與重慶地方黨團(tuán)組織負(fù)責(zé)人等合影。第三排右一為張錫儔。王小波翻拍于重慶三峽博物館

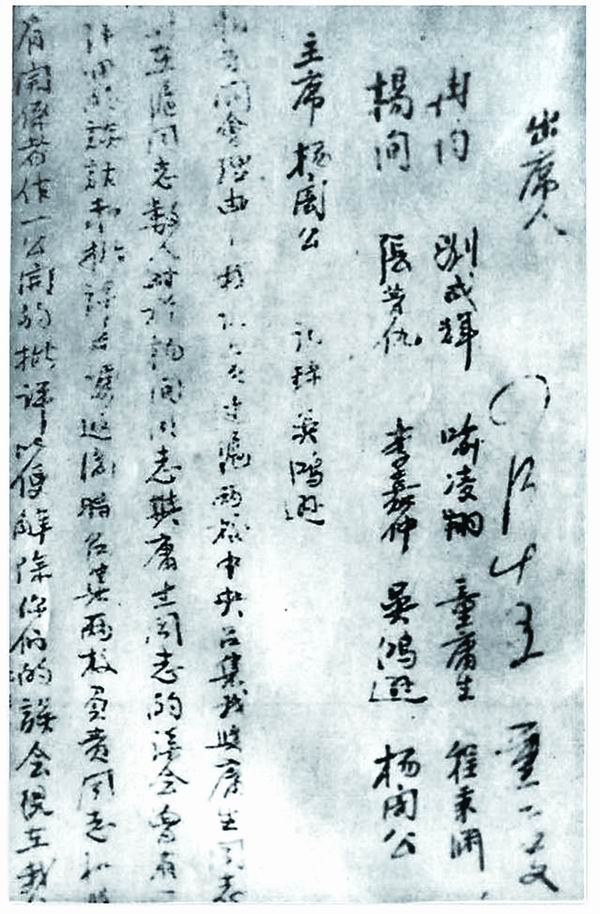

1926年4月,楊闇公組織重慶黨團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人召開民主生活會(huì)記錄。出席人中的張昔仇即張錫儔。據(jù)《重慶日?qǐng)?bào)》

日前,重慶日?qǐng)?bào)《尋訪紅色印記》欄目中刊登的1926年4月重慶黨組織民主生活會(huì)專題報(bào)道中,發(fā)布了重慶市地方史研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)周勇提供的當(dāng)年召開民主生活會(huì)記錄的圖片。周勇表示,“這份民主生活會(huì)記錄是我們迄今所見到的時(shí)間最早、內(nèi)容最為詳細(xì)的、最原汁原味的黨內(nèi)民主生活會(huì)記錄。”

在圖片顯示的10位參會(huì)人中,其名為“張昔仇”的應(yīng)為從涪陵走出的張錫儔。張錫儔翻譯了《日日夜夜》《卓婭和舒娜的故事》《青年近衛(wèi)軍》《列寧是怎樣工作的》等原蘇聯(lián)名著,也是楊尚昆的入團(tuán)入黨介紹人之一。

現(xiàn)根據(jù)有關(guān)史料整理成文,以追憶這位從涪陵走出的革命先驅(qū)、著名的俄文翻譯家和教育家張錫儔。

投身革命成骨干?

發(fā)展組織作貢獻(xiàn)

張錫儔,又名張錫疇,字繼純,1905年出生于時(shí)四川涪州沙溪溝李家院(今屬重慶市涪陵區(qū)龍橋街道)。早年,張錫儔在涪陵北拱(今屬龍橋街道)張家廟讀私塾,便開始接觸新文化、新思想。

1923年,張錫儔在涪陵縣立中小合校(今涪陵五中等學(xué)校前身)讀書時(shí),與部分學(xué)生發(fā)動(dòng)了該校有名的“擇師”運(yùn)動(dòng)。1924年初,張錫儔等學(xué)生因響應(yīng)北京、上海等地工人、學(xué)生抵制日貨的愛國(guó)運(yùn)動(dòng),到停泊在涪陵港口的日本客輪上檢查,激怒了地方當(dāng)局,被開除了學(xué)籍。之后,張錫儔到重慶求學(xué)就讀于川東師范學(xué)校。讀書期間,受蕭楚女等革命先驅(qū)的影響,積極參加蕭楚女舉辦的平民學(xué)校的活動(dòng),并加入了中國(guó)社會(huì)主義青年團(tuán)(今中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)前身)。

1925年10月左右,張錫儔在接受承辦中法大學(xué)任務(wù)后,受組織派遣從重慶返回涪陵,選舉四川出席國(guó)民黨第二次代表大會(huì)代表、協(xié)助建立國(guó)民黨(左派)涪陵縣黨部并籌建涪陵地方黨組織,為涪陵地方革命運(yùn)動(dòng)的開展打下了良好基礎(chǔ)。

1926年1月,張錫儔經(jīng)童庸生等介紹加入中國(guó)共產(chǎn)黨。2月,中國(guó)共產(chǎn)黨重慶地方執(zhí)行委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“中共重慶地執(zhí)委”)正式成立。中共重慶地執(zhí)委直屬中共中央領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)四川境內(nèi)的中共黨組織及其活動(dòng)。中共重慶地執(zhí)委成立后,張錫儔擔(dān)任調(diào)整后的重慶團(tuán)地執(zhí)委的組織工作,也曾任中共重慶地執(zhí)委組織副部長(zhǎng)等職,并與童庸生一起介紹楊尚昆(新中國(guó)成立后,曾任國(guó)家主席)入團(tuán)入黨。3月29日,川東學(xué)聯(lián)與“重慶工界外交急進(jìn)會(huì)”共同發(fā)起成立了“北京慘案重慶國(guó)民外交后援會(huì)”,張錫儔被選為后援會(huì)的7名委員之一。

4月8日,重慶學(xué)生聯(lián)合會(huì)成立。時(shí)任重慶團(tuán)地執(zhí)委組織部長(zhǎng)、川東師范學(xué)校學(xué)生張錫儔為總務(wù)部主任(即學(xué)聯(lián)主席)、學(xué)委書記。重慶學(xué)聯(lián)成立后,在重慶黨團(tuán)地執(zhí)委的領(lǐng)導(dǎo)下,成為重慶學(xué)運(yùn)的核心。張錫儔也成為重慶地區(qū)進(jìn)步學(xué)生運(yùn)動(dòng)中有影響的學(xué)運(yùn)領(lǐng)袖之一,為重慶的學(xué)運(yùn)、青運(yùn)的蓬勃發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn),為地方黨團(tuán)組織發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

4月15日,按照中央指示,重慶黨、團(tuán)地執(zhí)委共同召開批評(píng)會(huì),出席者有楊闇公、童庸生、楊洵(楊伯凱)、冉鈞、程子健、李嘉仲、劉成輝、張錫儔、喻凌祥、吳鴻遜10人,其中多數(shù)為黨、團(tuán)地執(zhí)委負(fù)責(zé)人。批評(píng)會(huì)以解決童庸生、楊伯凱之間的矛盾和誤會(huì)為主題。首先,知曉童庸生與楊洵分歧情況的張錫儔與喻凌翔先后作了系統(tǒng)的發(fā)言,冉鈞再補(bǔ)充了若干事實(shí)。隨后,與會(huì)人員圍繞問題開展了嚴(yán)肅的批評(píng)與自我批評(píng)。在開展批評(píng)和自我批評(píng)階段,張錫儔還與李嘉仲、喻凌翔、冉鈞相繼對(duì)童庸生、楊伯凱二人進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)。二人均表示接受批評(píng)。主持人楊闇公在總結(jié)時(shí)強(qiáng)調(diào):“我們的同志時(shí)時(shí)刻刻都應(yīng)擁護(hù)團(tuán)體的統(tǒng)一。”正是有此次民主生活會(huì),才化解了重慶黨團(tuán)地執(zhí)委領(lǐng)導(dǎo)成員之間存在的矛盾,使與會(huì)人員達(dá)成了思想統(tǒng)一,增強(qiáng)了黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,為之后四川地區(qū)一躍而成全國(guó)革命形勢(shì)發(fā)展最好的地區(qū)之一打下了良好的基礎(chǔ)。直至當(dāng)下,對(duì)于此次民主生活會(huì)的意義來(lái)說(shuō),正如《重慶日?qǐng)?bào)》在報(bào)道中指出:“以史為鑒,仍有振聾發(fā)聵、直抵心靈的能量。”

4月25日,重慶中法分校、中山中學(xué)、巴中等學(xué)校講演隊(duì)和工人講演隊(duì),在街頭宣傳孫中山新三民主義突遭國(guó)民黨右派雇用的暴徒毆打。張錫儔等數(shù)人被暴徒毒打成重傷,釀成了兇毆案。

9月5日,英國(guó)軍艦炮轟萬(wàn)縣縣城,屠殺中國(guó)軍民的“萬(wàn)縣慘案”發(fā)生后,國(guó)民黨左派臨時(shí)省黨部召開緊急會(huì)議,決定以張錫儔、牟煉先、李嘉仲、張仲祺、雷興政等中共黨員和石榮廷、胡子昂、葉蘭奎、張雨琴等11人暫時(shí)組成“萬(wàn)縣慘案四川國(guó)民雪恥會(huì)”。張錫儔作為該雪恥會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人之一,積極與其他人士一道公開地領(lǐng)導(dǎo)四川人民反英斗爭(zhēng)。

翻譯名著傳馬列

任教辦學(xué)育人才

“萬(wàn)縣慘案”之后不久,依據(jù)中央計(jì)劃,張錫儔與童庸生、鄒進(jìn)賢、楊尚昆等地方革命骨干人員,先后被中共重慶地執(zhí)委派往蘇聯(lián)求學(xué)。

1926年10月,張錫儔與童庸生等輾轉(zhuǎn)到蘇聯(lián)求學(xué)。張錫儔先到專門培養(yǎng)革命干部的政治學(xué)校——莫斯科東方勞動(dòng)者共產(chǎn)主義大學(xué)(簡(jiǎn)稱“東方大學(xué)”)學(xué)習(xí)。次年1月,張錫儔轉(zhuǎn)入中國(guó)勞動(dòng)者共產(chǎn)主義大學(xué)(原莫斯科中山大學(xué))學(xué)習(xí)。畢業(yè)后被組織選派到海參威遠(yuǎn)東邊疆蘇兆征中國(guó)黨校任教務(wù)主任,并擔(dān)任列寧主義課程的教員。

1931年,蘇聯(lián)伯力遠(yuǎn)東邊疆共產(chǎn)主義大學(xué)的中國(guó)部、海參崴遠(yuǎn)東邊疆囯際師范大學(xué)中國(guó)部相繼合并到蘇兆征中國(guó)黨校,學(xué)校改名為“蘇聯(lián)遠(yuǎn)東邊疆中國(guó)高級(jí)列寧學(xué)校”,張錫儔任校長(zhǎng)。1939年9月,張錫儔被調(diào)回莫斯科共產(chǎn)國(guó)際直屬外文出版局任編輯和翻譯。

在外文出版局工作期間,張錫儔將《日日夜夜》《卓婭和舒娜的故事》《青年近衛(wèi)軍》《列寧是怎樣工作的》等俄文名著譯成中文。這些俄文著作在中國(guó)讀者中產(chǎn)生了廣泛影響。張錫儔還與師哲、謝唯進(jìn)、李立三等人聯(lián)合翻譯和校訂了《列寧文選》兩卷集、《列寧主義問題》《列寧傳略》《聯(lián)共(布)黨史簡(jiǎn)明教程》等著作。他的大量譯著,對(duì)溝通中蘇兩國(guó)人民感情,發(fā)展中蘇兩國(guó)人民的傳統(tǒng)友誼,以及為馬列著作在中國(guó)的傳播發(fā)揮了重要作用。

1941年10月,德軍進(jìn)犯莫斯科,張錫儔到工廠做工,為穩(wěn)定后方和支援前線努力工作。1946年6月,蘇聯(lián)最高蘇維埃授予他衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢伯a(chǎn)國(guó)際外文出版局也給予了獎(jiǎng)勵(lì)。

張錫儔在蘇聯(lián)學(xué)習(xí)工作20年間,組織上也數(shù)次安排其回國(guó)任職,或因國(guó)內(nèi)形勢(shì),或因蘇聯(lián)戰(zhàn)事等原因未能夠成行或途中折返。1948年2月,張錫儔終于回到祖國(guó)。回國(guó)后,張錫儔先后擔(dān)任哈爾濱外國(guó)語(yǔ)專門學(xué)校第一副校長(zhǎng)、東北財(cái)經(jīng)委員會(huì)中屬中長(zhǎng)鐵路沈陽(yáng)辦事處處長(zhǎng)等職務(wù)。期間,曾為蔡暢率領(lǐng)的中國(guó)民主婦女代表團(tuán)、劉寧一率領(lǐng)的中華全國(guó)總工會(huì)代表團(tuán)作翻譯,前往東歐參加國(guó)際會(huì)議和進(jìn)行友好訪問。

1949年11月,張錫儔調(diào)任中共中央俄文編譯局副局長(zhǎng),并兼任新成立的北京俄文專修學(xué)校校長(zhǎng),還為黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任翻譯工作、參與對(duì)蘇聯(lián)交往有關(guān)方面問題協(xié)調(diào),以及協(xié)助國(guó)務(wù)院相關(guān)部門對(duì)專家工作的管理等。1955年,北京俄文專修學(xué)校改為北京俄語(yǔ)學(xué)院,1959年并入北京外語(yǔ)學(xué)院(1994年,北京外語(yǔ)學(xué)院正式更名為北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué))。張錫儔在10余年的時(shí)間里,一直擔(dān)任北京外語(yǔ)學(xué)院院長(zhǎng)兼黨委書記,為培養(yǎng)新中國(guó)的外語(yǔ)干部?jī)A注了全部心血和精力。

“文化大革命”中,張錫儔受到誣陷在秦城監(jiān)獄被囚禁了8年。1975年5月獲釋后,張錫儔被下放到湖北省黃岡地區(qū)參加生產(chǎn)勞動(dòng)。1980年,張錫儔冤案得以徹底平反,調(diào)回北京任外國(guó)語(yǔ)學(xué)院顧問。1984年離休后,張錫儔應(yīng)涪陵、重慶等地之邀,回鄉(xiāng)參加地方舉辦的黨史座談會(huì),向黨史及文史等部門提供了許多珍貴的歷史資料。1987年,張錫儔還應(yīng)楊尚昆同志之邀,返回重慶參加“三·三一”慘案暨楊闇公烈士犧牲60周年大會(huì)。1989年5月5日,張錫儔在北京逝世,享年84歲。

張錫儔為重慶地方黨團(tuán)組織的創(chuàng)建、中蘇友好和我國(guó)外交人才的培養(yǎng)作出了重要貢獻(xiàn),是一位值得后人銘記的地方革命先驅(qū)、我國(guó)俄文翻譯家和優(yōu)秀人才培養(yǎng)教育家。

(王小波 整理)

(版權(quán)作品 未經(jīng)授權(quán) 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編)

網(wǎng)友評(píng)論

全部評(píng)論